2024

PROJECT03 | 暮らしと交通 隊員活動レポート

住み慣れた地域で暮らし続けるために欠かせない「移動手段」。マイカーがなくても、公共交通機関やコミュニティバスを使うことで、お出かけは可能だということを「くらしのモビリティサポーター」の木村瑠々花さん(以下、木村さん)は教えてくれました。

いろいろな地域に入り、伴走支援をしてきた木村さんは3年目にどんな活動をされたのか、お話を聞いてみましょう。

県内にもっと「おでかけ伴走者」を増やすため、自主企画「おでかけ伴走者プログラム」を開催したという木村さん。3回にわたる勉強会では情報交換に始まり、ワークショップや独自の企画づくりを行ったそうです。

※おでかけ伴走者・・・外出に困難な事情をもつ方を安全に目的地までお連れするための活動、およびその実践者のこと。

木村さん(以下、木村) 「おでかけ伴走者プログラム」では、これまで接点があった生活支援コーディネーター(以下、SC)さん10人ほどに参加していただきました。

DAY1は基礎編で、地域からSCさんに移動手段に関する相談があったときに、どう解決をしていくのか、その過程をみんなで一緒に考えていきました。まずは既存交通の利用促進、それが難しかったら住民主体で新しい移動手段を立ち上げていくときの優先順位も含めた手順を確認。さらにSCさんに1人ずつ、ご自身の体験をもとにした事例発表をしてもらいました。「他の地域でも自分と同じように悩み頑張っている人がいるんだ!」という仲間意識ができて、SCさんたちが「地域の移動手段」をテーマに横につながる場になったと思います。

DAY2は、住民さんから「こういうことで困っている」「何かやりたい」と声が上がったときに、どう周囲を巻き込んで実現していくかという応用編的な内容にしました。さらに、DAY2では教育の分野で日々「伴走」をされているゲスト講師と一緒に研修内容を設計し、話題を提供してもらいました。教育は、交通・福祉とは別分野ですが、課題に対しての伴走方法は似ています。伴走の仕方もいろいろあって、一対一で話してその人をサポートするのが得意な人もいれば、企画を作って巻き込むのが得意な人、誰かと誰かを繋げるのが得意な人もいます。それを「移動」というテーマでやるとしたら、どういうことができるだろう。改めて自分はどれが得意か。伴走のパターンをまず出して、自分だったらどうするか、というワークをやっていきました。 ※生活支援コーディネーター・・・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域資源をつなぎ、支援体制を整える役割を担う調整役。

木村さん自身もいろんな方々に伴走や助言をもらいながら学びを深めていったそうです。

木村さん自身もいろんな方々に伴走や助言をもらいながら学びを深めていったそうです。

木村 DAY3は、SCさんがご自身の地域においてこれからやりたいことを整理する企画づくりの時間にしました。SCの皆さんは日頃からお忙しい方々なので、じっくり「移動」について考える時間として、個人ワークを中心に研修を設計し、最後にグループで個人ワークの内容をシェアしてもらいました。それぞれの地域に帰ったときに「こういうのをやりたいです!」って宣言してみること、大きいことじゃなくてもいいから、自分ができることややりたいことをイメージしてもらいました。

今回のプログラム全体を通して大事にしたのは、価値観は十人十色であることです。伴走のスタイルも、地域への向き合い方も、参加者の皆さんがこれまでの経験で培われてきたものがあるので、そこへのリスペクトは大切にしました。私からの押し付けではなく、あくまで活動のヒントとなるよう心がけてきました。

これまで木村さんがつながってきたSCさんたちが、一同に集まりそれぞれ奮闘する様子を共有したことで、横の繋がりが生まれた「おでかけ伴走者プログラム」。先進的に取り組んできたSCさんたちが情報を共有することで、他のエリアにも良い取り組みが広がりそうです。

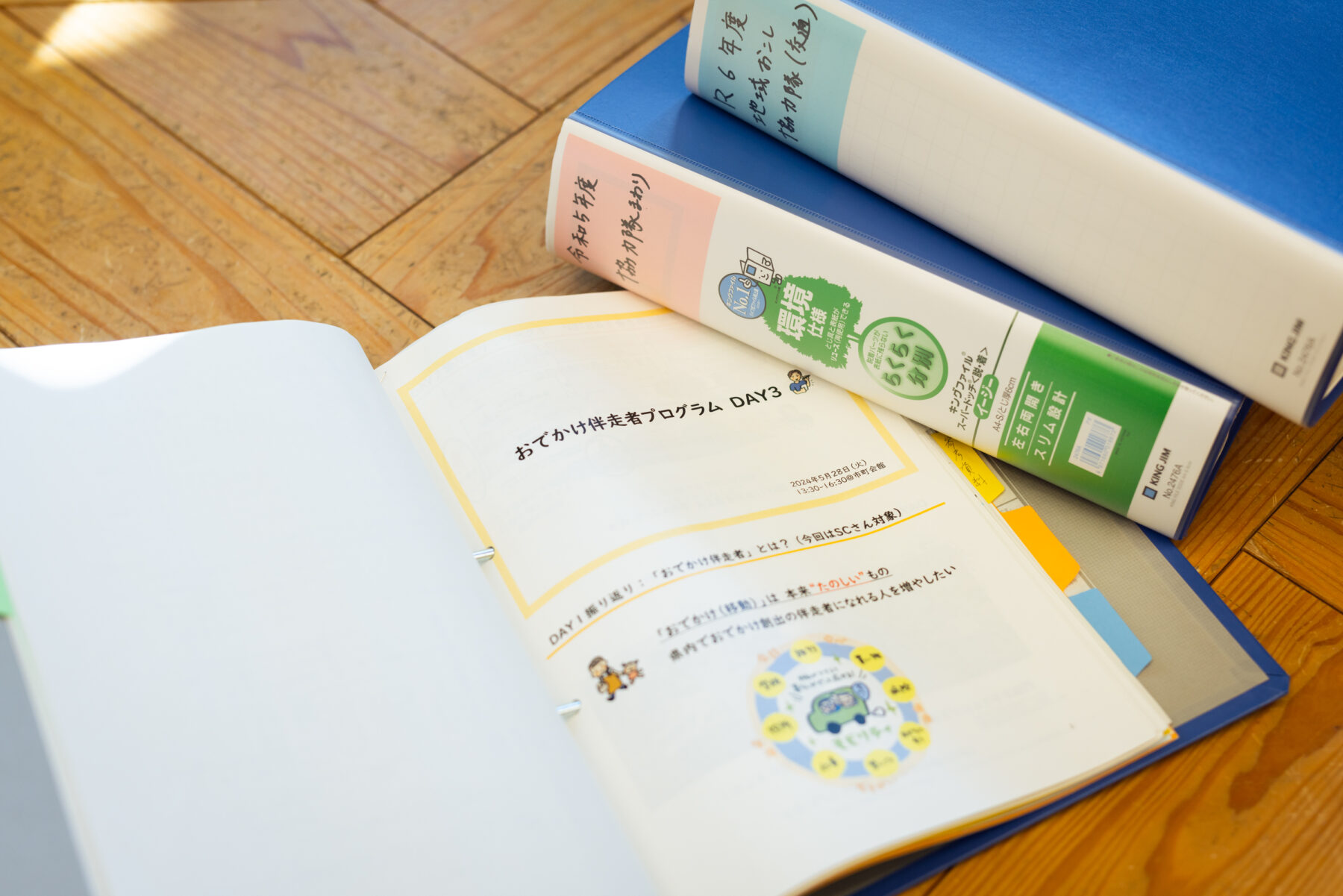

おでかけ伴走者プログラムはもちろん、木村さんの3年間の蓄積はいくつものファイルに綴じられています。

おでかけ伴走者プログラムはもちろん、木村さんの3年間の蓄積はいくつものファイルに綴じられています。

「おでかけ伴走者プログラム」を行ったことで新たな気づきを得たという木村さん。その課題はもっと本質的なこと。木村さんは解決のためにアクションを起こしています。

木村 「おでかけ伴走者プログラム」を通して感じたのは、これからSCさんたちに活動してもらうためにも、周りにいる人たちをどう巻き込むかというのがやっぱり大事だということ。 例えば、SCさんを含むキーパーソンが地域住民から相談を受けたあとどう課題を整理するか。その次に、どの窓口に相談するか。その段階でストップしてしまう例が多く見られました。既存交通の利用促進や再編を検討するなら交通側に相談するべきだし、介護予防の範疇であれば福祉側、住民さんで立ち上げていくんだったら福祉と交通の両分野にまたがって調整する必要があります。そこの判断が難しい。ある程度地域の状況やニーズを整理しないと、市町の担当者に話を持っていったときに、担当者側も対応が難しくなる。全国の事例をみていても、結局は行政側でたらい回しになるケースも多いと思います。なので、日頃から地域の移動手段に関わるメンバーが分野を越えて相談しやすい体制作りを促すことが大事だと思います。

そのために、1年目から行政の中での「交通と福祉の連携」に力を入れてきました。例えば、福祉側の話し合いに交通担当が参加し既存交通の案内をしていただいていたり、一緒にコミバスツアーを実施されたり、情報交換の打ち合わせを定期的に行なったり。この3年間、各市町から届く声を聞いていると、少しずつ前向きな変化を感じています。県庁の中でも、定期的に福祉に関わる課と情報交換を行うようになりました。縦割りを越えて連携すること。これからもこの関係を続けてほしいです。 ※コミバス・・・コミュニティバスの略。地域住民の移動手段を確保するために自治体などが運用する小型バスのこと。特に路線バスが通らない地域を補完する目的で運行され、高齢者や交通弱者の移動支援に活用される。

自治体職員、地域の人、そして、その中でも様々な背景や所属を持つ人々をつなげてきた木村さん。

自治体職員、地域の人、そして、その中でも様々な背景や所属を持つ人々をつなげてきた木村さん。

木村 3年間の自分の気づきは資料に残して引き継ぎしようとしていますが、どれだけ資料や成果物があっても、永遠に続くものではありません。そして「おでかけ伴走者プログラム」のような研修だけでも正直足りない。結局は各地域それぞれに「あ、分野を越えて連携したらこんな気づきがあるのか!」という成功体験を積み重ねることが必要です。小さい体験でいい。これは目に見える成果物ではないので、協力隊としてのゴール設定は正直難しかったです。それでも最後までコーディネーター業として、県内各地域の「伴走者の伴走」に携わることに決めました。

まだ「移動」に関する情報が少ないなかで、よりスムーズに解決できるよう、その道筋となる繋がりを残したいと、木村さんは最後まで取り組み続けています。

任期が迫る木村さんに、卒業後のことや佐賀で地域おこし協力隊として活動してきた感想を伺ってみました。

木村 卒業後は、社会人1年目からずっと関わりを持っている、スポーツを通して社会にアクションをするような会社に入社します。実はこのテーマは私の学生時代から続いている関心ごとで、細々とでも続けたいライフワーク。佐賀にきてからも副業でやっていたんですが、初の社員として参画するチャンスをいただいたので、一旦東京に戻って挑戦してみようと決意しました。佐賀暮らしが居心地よかったので、また都会に戻ることは不安ですが、後悔のないようチャレンジしてきます。佐賀にも定期的に行きたいと思います。

ありがたいことに、全国の皆さんにも「交通の仕事は続けないの?」と聞かれるんですけど、交通のことをやってきたというよりかは、「くらしのモビリティサポーターとしてどう動くか」という視点で動いてきました。行政の立場で地域の仕事に向き合う経験をすることで、思考の視野が広がりましたし、コーディネーターとしての関わり方を学べました。

全国からも引っ張りだこの木村さん。交通分野とも関りを持ち続けて欲しいものです。

全国からも引っ張りだこの木村さん。交通分野とも関りを持ち続けて欲しいものです。

木村 あと、よそ者が地域に入って頑張っていくことは大事かもしれないけど、やっぱりその土地の人たちが手を取り合って、その地域にある資源でどう解決していくかを考えていく方が継続すると思っています。地域交通の知識をつけていくことより、この「手の取り合い方」をどう実現するか、どう伴走するかに注力する方が面白かったです。私がどれだけ頑張っても、地域の人じゃない限り、根本の解決は難しい。対話の積み重ねと、チームとして共通ビジョンを描くことが重要だと感じています。

だから交通に特化しなくても、地域の課題を「ジブンゴト」としてみんなで一緒に考えようよっていう動きが結局重要なんだろうなって。交通がちょっと得意だけどぐらいのスタンスでいいかなって。なので、「交通の仕事を続けないの?」という質問に対しては、私は「交通のことを続けたいっていうよりは、課題や人への伴走を続けたい」っていう方が近いのかな。でも、今まで自分の中で専門分野がなかったので、交通のことに詳しくなったという自信がついたのは、自分にとってはプラスかなって思いますね。

交通という未知の領域で活動の幅を広げた木村さんの今後の活躍が益々楽しみです。

交通という未知の領域で活動の幅を広げた木村さんの今後の活躍が益々楽しみです。

木村 活動する上でよかったことは、佐賀のコンパクトさですね。例えば自主企画をするときも顔が浮かぶ範囲でできるし、信頼関係を築いていく上でも、定期的に会いやすいのはすごく良かったですね。チャレンジしやすい場所だと思います。それに加えて、伴走してくれる県職員がいたからこそいろんなことにチャレンジできました。同じ視点で一緒に考えてくれて、壁打ちしてもらえて、私も県庁チームの一員であることを意識していました。多分、くらしのモビリティサポーターはこの土壌があったからこそできたのかなって思っています。

来る前から協力隊になりたいというより、ミッションに惹かれて入りました。でも想像以上にテーマが難しくて、3年間順調にもがきながらも前向きにやってきました(笑)。地域の課題に向き合う経験はいつかやってみたいと思ってたことだったので、それをこのテーマで経験できたのは人生においても貴重な選択だったと思います。

「地域課題」というと、なにやら大ごとのようですが、そこに住む人たちで解決できると話す木村さん。まずはお互いを思いやる心が解決の一歩だという大事なことを、私たちに教えてくれました。「地域課題」は地域のみんなが手を取り合えば解決できる!かも。

※この記事は2024年10月取材時点のものです。

取材・文 眞子紀子

追記

木村さんは2024年12月末に任期を満了され、SML(佐賀県地域おこし協力隊)を卒業されました。卒業後は、記事中にあるように、関東に戻り、スポーツを通して社会にアクションを起こす仕事をされています。分野を越えて、地域を越えて、木村さんが益々活躍することを祈るばかりです。佐賀とも、地域交通とも、末永く関りを持ち続けてくださいね!

木村さん、3年間お疲れ様でした!