2024

PROJECT05 | 子どもと居場所 隊員活動レポート

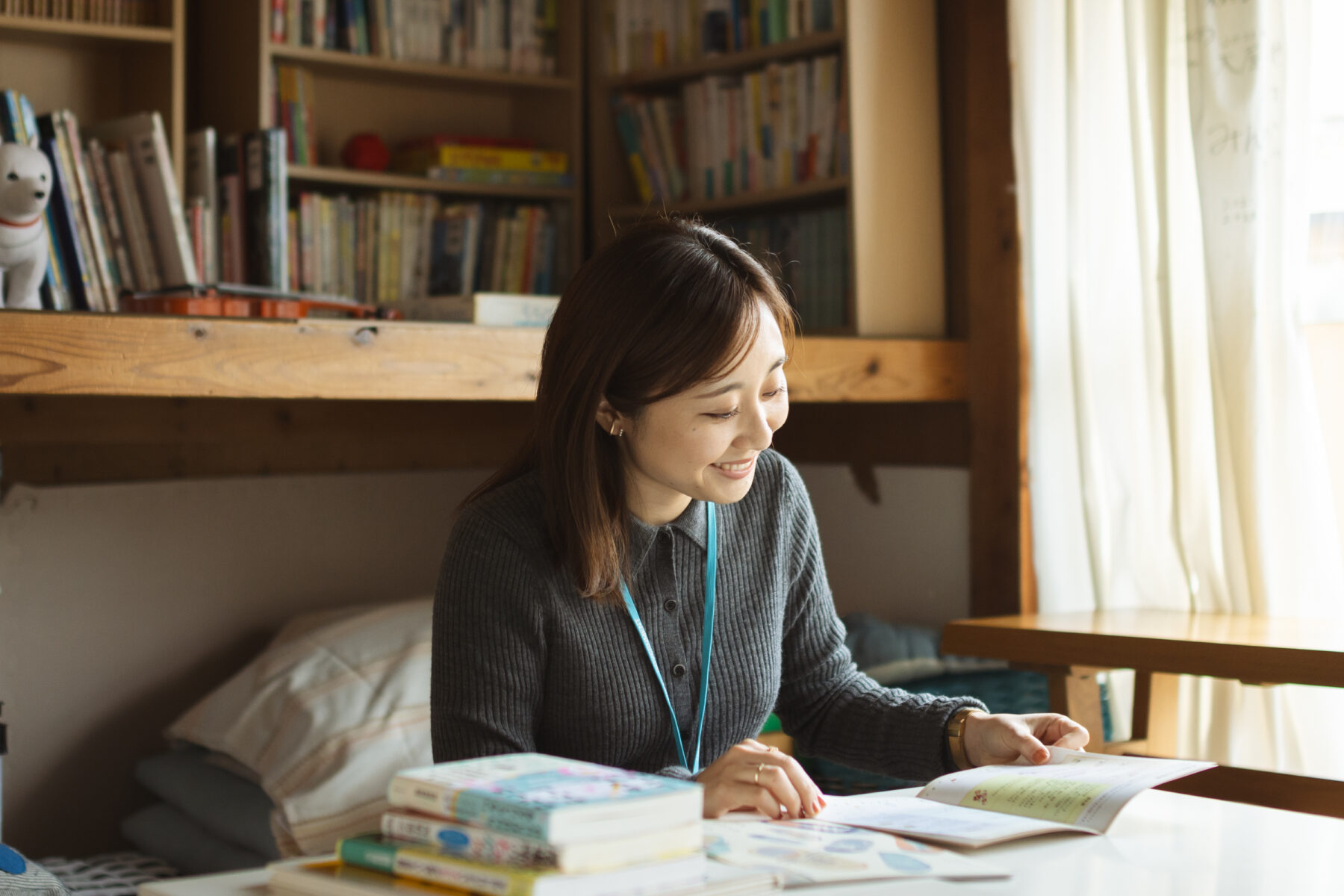

大人たちの見守りの中でこどもたちが安心して過ごせるこどもの居場所。その立ち上げに取り組む大人たちに寄り添い、支援をしてきた「こどもの居場所立ち上げサポーター」の草田彩夏さん(以下、草田さん)。精力的に活動してきた草田さんに、総仕上げとなった3年目の取り組みを伺いました。

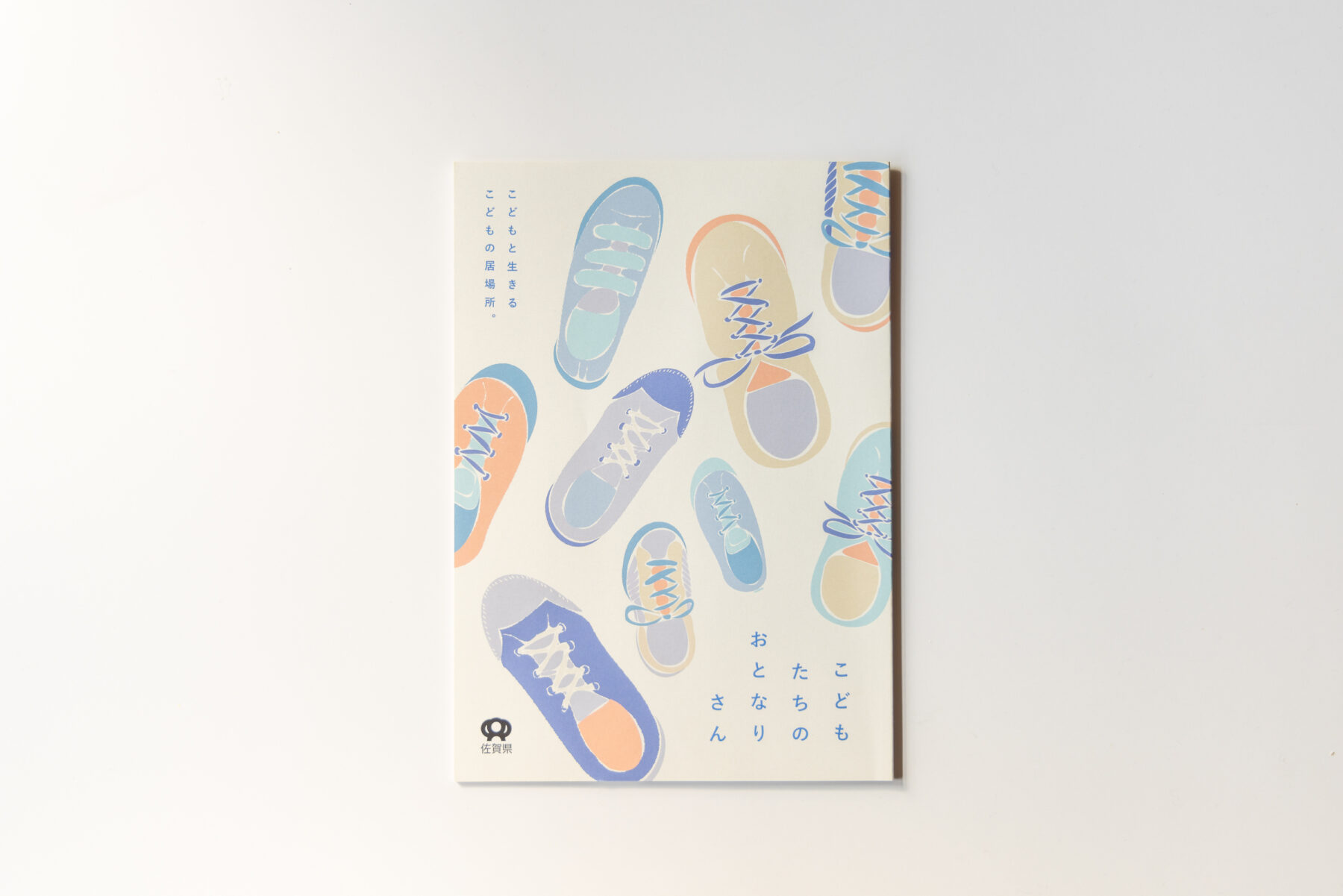

訪問した居場所の様子をnoteに綴ってきた草田さん。より多くの人に居場所のことを知ってもらいたいとこれまでの投稿をベースに、冊子「こどもたちのおとなりさん」を作成しました。どんな本になっているのか、制作の経緯を聞いてみます。

草田さん(以下、草田) 冊子にも書いたとおり「こどもをまんなかに、安心して過ごすことができるような居場所があって、大人たちの温かい見守りの中で、ほっとできる瞬間がそばにある社会をみんなでつくっていこう」という気持ちで『こどもたちのおとなりさん』の記事をnoteで綴ってきました。「なぜ居場所をやっているのか」、「どういう思いでやっているのか」という背景を伝えるために、県内の「こどもの居場所」約30ヶ所を、noteとインスタグラムで紹介してきました。居場所をつくりたい人たちが「そうそう私もこういう思いを持ってるんだよな」とか「こういうこどもとの関わりって素敵だな。私も参考にしてみようかな」と思ってもらえたらという願いを込めています。究極のところ場所を持たなくても、こどもへの眼差しを大事にしたいと思うきっかけになれるといいなと思っています。

こどもたちに寄り添うたくさんのおとなりさんの想いがぎゅっと詰まった一冊。こどもをまんなかにしたあたたかい輪が広がりますように。

こどもたちに寄り添うたくさんのおとなりさんの想いがぎゅっと詰まった一冊。こどもをまんなかにしたあたたかい輪が広がりますように。

草田 noteは多くの方に見たり読んだりしてもらえてありがたいと思っているのですが、居場所に関心のある方々の中には、インスタグラムやインターネットへのアクセスが苦手な方もいます。

また、私が課題に思ったのが自治体や社会福祉協議会の職員さん等、いわゆる関係機関の方々とお話をするときに、居場所やこども食堂って、少しパワーワード的な感じになっていることです。言葉だけが浮遊して、こどもの居場所を増やすことがスタートラインになっているのを感じたんです。「やんなきゃいけないんですよね」という温度感で、目線合わせがなかなかできない。 なぜ居場所づくりが必要なのか、何を目指しているのか、地域の人たちが主体となってやってきた事例を通して掴んでもらえるといいなという思いがあって、紙媒体にすることに至りました。

いざ冊子を作るとなって、誰に届けたいか、どういう内容がよいかを私自身も深掘りしたとき、そもそも居場所づくりを通してどんな地域や社会にしていきたいのか、これを読んだ方にも考えてもらえる内容になるよう工夫しました。

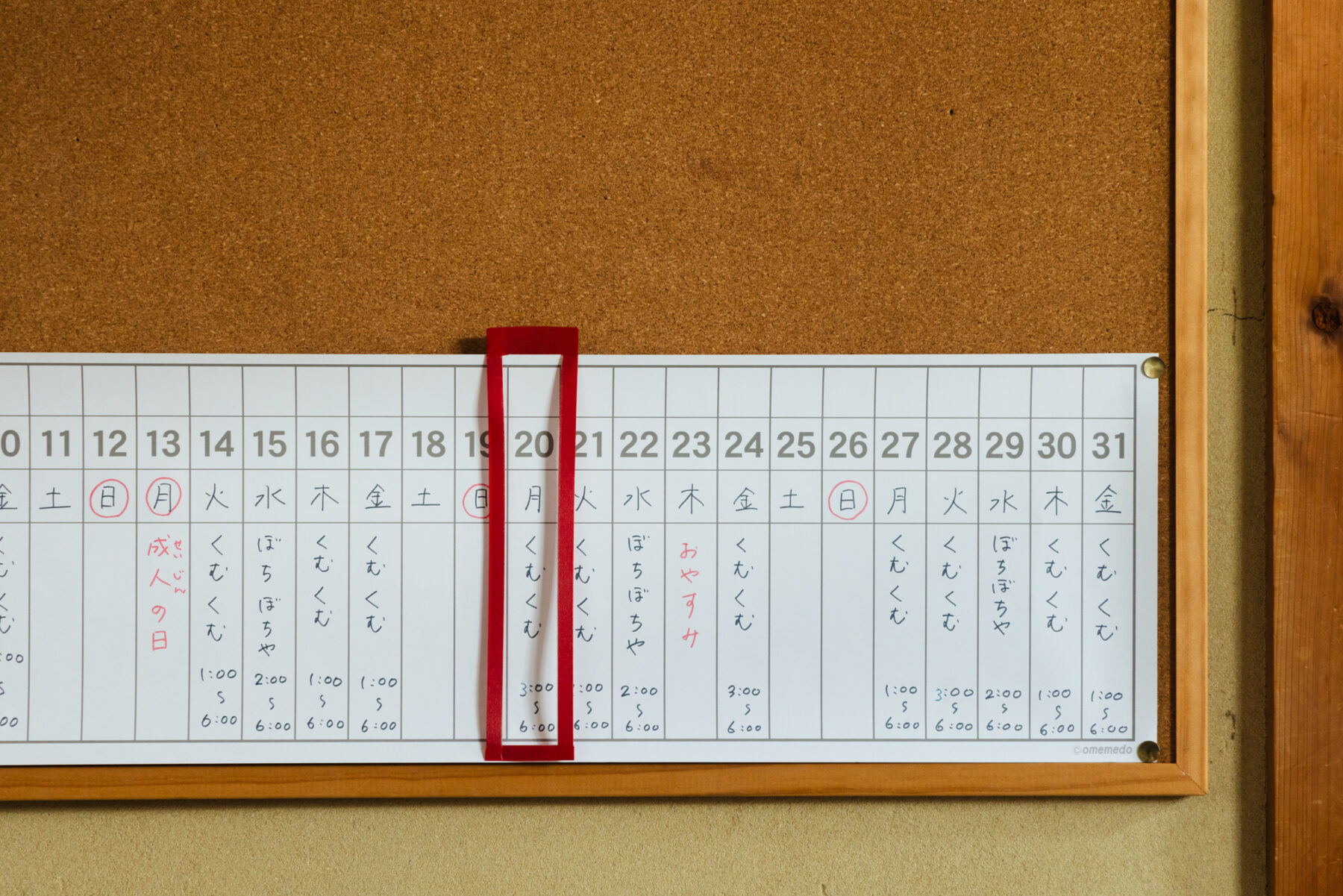

よりみちステーションぼちぼちや・くむくむ(武雄市)の小林由枝さんと一緒に。たくさんのことを学び、刺激を受けた大きな存在です。

よりみちステーションぼちぼちや・くむくむ(武雄市)の小林由枝さんと一緒に。たくさんのことを学び、刺激を受けた大きな存在です。

草田 こどもの居場所づくりをされてる方々の想いには、「このままの環境じゃ、こどもたちにとって良くないのではないか」とか、「何か不足してる気がする」、「守っていかなきゃいけない」と、そういう“抗いの気持ち”みたいなところがある気がしています。一方、メディアで取り上げられるのは表面的になってしまうことが殆どで、大事にしている気持ちや熱意がなかなか伝わりにくいと感じています。抗いの気持ちの部分をあえて言葉にさせてもらって、こういうことを目指していきたいし大事にしてる、という気持ちの後押しができていれば嬉しいです。

冊子『こどもたちのおとなりさん』の内容はnoteの記事からの抜粋でコラムの部分は、昨年企画した、こどもとのかかわりについて学ぶことができる講座「こどものための授業」に協力してくださった先生方なんですよ。ぜひコラムという形で昨年話していただいたテーマに近い内容を書いてほしいと依頼しました。ありがたい事に、論文だと専門家の人しか読まないし、地域の人たちに読んでもらうためにはすごくよいかもしれないと承諾いただくことができました。これも昨年の活動からの繋がりですね。

それから、冊子の中にこどもたちの声も入れてみたんです。掲載されている居場所の人たちに協力してもらったり、私も現地でこどもたちに直接聞いたりしました。私や居場所の方が考えた問いかけを散りばめていて、少しこどもの世界を覗けるようになっています。例えば「おとなってどんな人?」とか、「すこしの間だけ願いが叶うとしたら、何をお願いする?」「まちの人を色でたとえると?」とか。そんな風にこどもが世界を見ていたんだなと新しい発見がありました。

完成した本は関係者の皆さんと居場所の人たちにお渡ししました。あとはこれから居場所づくりをしたいという方々にも可能な限り読めるようWeb媒体でも公開しています。「すごい勉強になりました」と反応を既にいただいており、個人的にはすごい嬉しかったです。おこがましいですけど、自分だけじゃなくていろんな人が学んでくれているんだと思いました。

冊子『こどもたちのおとなりさん』の裏表紙には「あなたらしい、こどもとの関わり方や在り方がみつかりますように。」と書かれています。読み進めると、草田さんの的を得た表現に、「はっ!」とさせられます。こどもの目線を感じられるヒントがたくさん詰まった『こどもたちのおとなりさん』、ぜひ読んでみてください。

いろんな人に相談に乗ってもらいながら、冊子のデザインや構成にもこだわりました。たくさんの人に届きますように。

いろんな人に相談に乗ってもらいながら、冊子のデザインや構成にもこだわりました。たくさんの人に届きますように。

着任2年目に大人を対象とした、こどもとの関わり方を学ぶ場を設けた草田さん。好評だったそれらを今後も続けていくために、主催者からサポート側へと関わり方を変えていきました。

草田 居場所をされてる方や地域の方々と関わる中で、こどもとの関わり方に戸惑いを持たれている大人たちの声を聞きました。他にも自分のこどもしか関わったことがなく、自身の孫世代になった今の価値観が分からずに、一線を引いているような様子も見受けられました。せっかく思いがあるのに行動できず踏みとどまってしまうのがもったいないと感じたので、昨年はこどもとの関わり方を考え、学ぶきっかけとなる「こどものためのおとなの授業」という勉強会を開催しました。

今年度はバトンを渡すように、自分が卒業していなくなることを見据えた上で、どうしたら継続できるのかを考えていました。「こどものためのおとなの授業」は、地域の人からの反応が良く県として居場所づくりをされている方の学ぶ機会の提供は今までなかったという理由があり、継続してやっていくことになりました。 企画の打ち合わせに、私もサポートとして入らせてもらいました。課としての目的があるので、コンセプトを決めるのがとても大変でしたが、この企画を通してこどもや地域がどんなふうになってほしいかとか、何を目指しているのか、そういう議論ができ、職員さんたちと目線合わせができたのが良かったです。また、職員さんが「やらなきゃ」とやるのではなくて、こどもが育ちやすい文化を作っていかなくてはいけないと思いを持ちながら向き合ってくださっていることが分かり、嬉しかったです。

1つひとつ確実に前に進みながら常にチャレンジしてきた草田さん。しなやかさの中に溢れるあたたかい気持ちに刺激を受けた人がたくさんいたはずです。

1つひとつ確実に前に進みながら常にチャレンジしてきた草田さん。しなやかさの中に溢れるあたたかい気持ちに刺激を受けた人がたくさんいたはずです。

草田 それともう1つ、昨年やったこどもたちにとっての居場所づくりについて意見交換をするワークショップ「こどもまんなか地域会議」についても、方向性を悩んでいて、そもそもやった方がいいか、ニーズとしてあるのか、やるならどういう形で残した方がよいのかも、頭の中でずっとぐるぐる考えていました。全然答えが出てこなかったときに、他の県職員からワーキンググループという勉強会を課で開いていることを聞きました。課題の議論をするために関係課と集まって行う意見交換会のようなものです。大々的なイベントのようにするのではなく、意見交換程度であれば負担なく、他の課と横の連携ができるのではないかと感じたので、その形を活用し「こどもの居場所ワーキンググループ」として提案してみました。職員の皆さんも他課がやっているならと前向きに受け止めてくださり、実施してみることになりました。また、昨年の企画に協力してくれた他課の人たちに、このワーキンググループに参加したいかニーズ調査したところ、参加したいという方が一定数いたことも実施に至った理由でした。結果、任意参加のゆるい形で年に1回、ワーキンググループとして開催することになりました。

目的としては、多角的な視点でこどもの居場所を検討することにあります。私の所属する課で把握するこどもの居場所は、「地域の人が月1回以上主体的に活動している」という目安があります。しかし、実際にはこどもにとって、いつも身近にある児童館や公民館も“居場所”になり得ますよね。様々な課の人たちと情報共有をしながら本当にこどもにとって充足したものになっているのか、こどもたちが安心できる地域になっているか、そういう事をみんなで話せる場に今後もなればと思っています。

11月に開催したのですが、昨年既に顔を合わせてる人が多かったので、とてもアットホームな雰囲気で「こういう連携できそうですよね」という話が上がってきたり、すごい勉強になったと言ってくれる方もいました。私もそれは感じていましたが、自分以外の方たちも同じ感覚を持ってくださっていたことを実感し、意味のあることをやれたのかなと安心しています。

3年目は卒業を控えているため「これ、来年度私はやれないですけど...」と言いながら、企画書を提出していたので少し心苦しかったのですが、上司を含め県職員の皆さんが「やるよ」と言ってくださったので、そういう皆さんがいたからできました。周りの方が企画を受け取ってくれたことに感謝しています。

草田さんがはじめた「こどものためのおとなの授業」と「こどもまんなか地域会議」は新たな形で今後にも繋がっていきそうです。託すことを意識した3年目、想いのこもったバトンはしっかりと受け継がれています。

佐賀県庁内にも地域にもたくさんのバトンと地域の種を残していったのではないでしょうか。

佐賀県庁内にも地域にもたくさんのバトンと地域の種を残していったのではないでしょうか。

たくさんのこどもの居場所に足を運んでその空気感や想いに耳を傾け、濃厚な3年間を過ごした草田さん。卒業を間近に控え、これからどんな道を進むのでしょうか。

草田 卒業後にやりたいと思ってることが2つあります。と言っても、今後も目指していくことは、佐賀での3年間と本当に変わらなくて。こどもが健やかに育つことのできる地域をどうやったらつくれるのか、自分の中での「問い」みたいなものにつき動かされているところがあります。

この3年間はフィールドワークに近くて、いろんな佐賀の人たちとお話をしながら、行政に在籍させていただいたことで包括的にいろんな世界を見させてもらいました。自分自身が見聞きしたことやできるようになったことを集約させた形で、引き続きその問いの探究を次のステップでやりたいなと思っています。その手段として、2つという感じですね。

1つは自分の育った東京に戻り、企業の中で実践します。都会は佐賀の人たちと違って、おそらく土着みたいなものが少なくて、いろんなところから移り住んできたり、移っていったり、そういう地域が多いと思うんですよね。だからこそ、共同住宅などが建てられていっても、元々コミュニティを持ち合わせていなければ、そこに住んだときに孤独を感じたり孤立してしまったりする可能性があります。自分たちの地域や、暮らしている場所、生活圏をどう居心地よくしていくか、そこに住んでる人たちや自治体の皆さん等と対話をしながら考え、伴走していく仕事です。

実は佐賀に来て居場所づくりをしてる人たちの話を見聞きして、そもそも自分にとっての「居場所」って何だろう、どこだろうということもすごく考えたんですよね。私は協力隊としてふんわり風のようにやってきて、どんなふうにこどもが健やかに育てる文化をつくっていけるのかを皆さんと考え、外の目線からまるで土に水をあげるような役割だったと思うんです。

そのような役割だったにもかかわらず、私自身が探求したいテーマや考えてることを後押ししてくれる人や応援してくれる人がいて佐賀は1つの居場所だと思っています。居場所づくりをしてる人と一緒に探求してる感じや共感できるものがあって、すごく意味のある場所になりました。

ただ、自分のこれまでを考えたときに、いろいろモヤモヤすることは都会にはあって、それをポジティブに捉えられてないところもあるんですけど、その過去を「東京は駄目だ」という考え方ではなくて、どう紡ぎ直せるか佐賀で様々な経験を得た今だからこそ、自身のアイデンティティに向き合ってみようとも思えています。

佐賀の皆さんが居場所づくりをしてるように、自分のこれまでの経験自体を受け入れつつ、私も自分の生きていく生活環境の中で自分も周りも居心地よくなれる小さな実践をやってみたい気持ちです。

佐賀という居場所を見つけた草田さんだからこそチャレンジできる次のことがあるようです。

佐賀という居場所を見つけた草田さんだからこそチャレンジできる次のことがあるようです。

草田 もう1つは大学院に行こうと思ってます。「問い」を探求していくにあたって、どこかの組織に所属したり仕事を通して叶えていこうとすることには、本質を掴むにあたっての限界があるので、学問を通して実現していきたいと思うようになりました。

よく学問は理想なのではないか、と耳にすることもありますが、探求し、言葉にして伝える人がいなければ誰も理想を目指したいと思えません。今までは県庁職員として、もしくは協力隊という肩書きで探求したり発信したりしてきましたが、その肩書きを取っ払って、どうなったら良いのか本質を伝えられるようになりたいと思っています。探求者として掘り下げたいです。

それと、後任として新しい地域おこし協力隊の方に着任いただく予定ですので、必要があればサポートもする予定です。 3年間を思い返すと、佐賀という初めての土地で、行政という組織で物事を伝え、進めていき、想像以上に色々実践できたのは、同期の協力隊や関わってくださった県庁職員さんたちの支えのおかげです。私自身を受け入れてもらい、多々教えていただいたことを本当に感謝しています。佐賀に来なかった自分を想像できないくらい、本当に大きなものを得ることができました。

こどもの居場所というテーマから「こどもが健やかに育てる社会とは」という問いに深掘りして探究し、走り抜けた3年間。こどもたちを尊重しながら、その人らしい「在り方」で接することが、こどもの安心できる居場所となっていくのでは、という視点は、私も影響をもらいました。探究を続ける草田さんの次なる挑戦の場は生まれ育った関東圏。(大学院は九州)新たなフィールドに向けて軽やかに羽ばたきます。

<参考URL>

・こどもたちのおとなりさん

(Instagram) https://www.instagram.com/kodomo.otonarisan/

(note記事) https://note.com/shiny_hebe71/

・こどもためのおとなの授業 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00398071/index.html

・こどもまんなか地域会議 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00399464/index.html

※この記事は2024年12月取材時点のものです。

取材・文 眞子紀子

追記

草田さんは2025年3月末に任期満了にてSML(佐賀県庁採用地域おこし協力隊)を卒業されました。卒業後は、記事中にあるように東京へ戻り引き続き、「こどもが育ちやすい地域づくりや地域をどうやったらつくれるのか」という問いを探求しています。民間企業への就職と大学院への進学。2足の草鞋を履きながらさらにパワフルに活動を続ける草田さん。佐賀という居場所にもいつでも帰ってきてくださいね! 草田さん、3年間お疲れ様でした。